Die nationale und internationale Drogenpolitik der Schweiz

Mär. 2016Drogenpolitik international

Viersäulenmodell. Die drogenpolitischen Massnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden basieren auf dem Viersäulenmodell, bestehend aus Prävention, Therapie, Schadens-minderung und Repression. Wie ist die Viersäulenpolitik entstanden? Was sind ihre Ziele? Was wurde mit ihr erreicht? Wie engagiert sich die Schweiz auf internationaler Ebene? Ein Überblick über die Schweizer Drogenpolitik.

Die in den 1990er-Jahren in der Schweiz grassierende Heroinproblematik führte zur Einsicht, dass die präventiven, therapeutischen und repressiven Massnahmen insbesondere bei Schwerstabhängigen nicht ausreichend wirksam sind. Mit dem Ziel, auch Drogenabhängige zu erreichen, die nicht willens oder fähig sind, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, und um die Risiken im Zusammenhang mit Drogenkonsum zu mindern, wurde die Drogenpolitik der Schweiz, die bis dahin aus Repression, Prävention und Therapie bestanden hatte, um die Säule der Schadensminderung ergänzt. Die Viersäulenpolitik erwies sich als erfolgreich und konnte 2008 gesetzlich verankert werden.

Ziele der Schweizer Drogenpolitik

Die Schweizer Viersäulenpolitik verfolgt drei nationale Ziele.

Verringerung des Drogenkonsums: Der Konsum von illegalen Drogen stellt eine Gefahr für die Gesundheit und die Lebensqualität der Konsumierenden dar. Im Sinne der öffentlichen Gesundheit wird deshalb eine Verringerung der Anzahl Drogenkonsumierender sowie eine Verschiebung hin zu einem risikoärmeren Konsumverhalten angestrebt.

Verringerung der negativen Konsequenzen für die Gesellschaft: Das nähere Umfeld von Drogenkonsumierenden kann unmittelbar unter den Auswirkungen des Konsums leiden. Aber auch die Gesamtgesellschaft wird nicht zuletzt wegen der entstehenden Kosten vom Drogenproblem in Mitleidenschaft gezogen. Daneben kann die Sichtbarkeit des Drogenkonsums als störend empfunden werden. Diese negativen Auswirkungen des Drogenkonsums auf die Lebensqualität der Nichtkonsumierenden sollen möglichst vermindert werden.

Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Konsumierenden: Es liegt im Interesse der öffentlichen Gesundheit, dass sich die Konsumierenden einer möglichst geringen Gefährdung aussetzen und dass ihre Lebens-qualität möglichst wenig beeinträchtigt wird. Dazu gehört, dass ihre gesellschaftliche Integration erhalten bzw. verbessert wird. Ziel des staatlichen Handelns ist deshalb, die negativen Auswirkungen des Drogenkonsums zu verringern.

Neue Substanzen im Fokus

Mittlerweile ist die Heroinproblematik in den Hintergrund gerückt. Dafür stehen vermehrt Cannabis, Kokain, Partydrogen, neue psychoaktive Substanzen und insbesondere der Mischkonsum sowie substanzunabhängige Suchtformen wie das pathologische Glücksspiel im Fokus der Bemühungen. Demgemäss werden die Massnahmen im Rahmen der nationalen, alle Suchtformen umfassenden Suchtstrategie vermehrt auf diese Themen ausgerichtet.

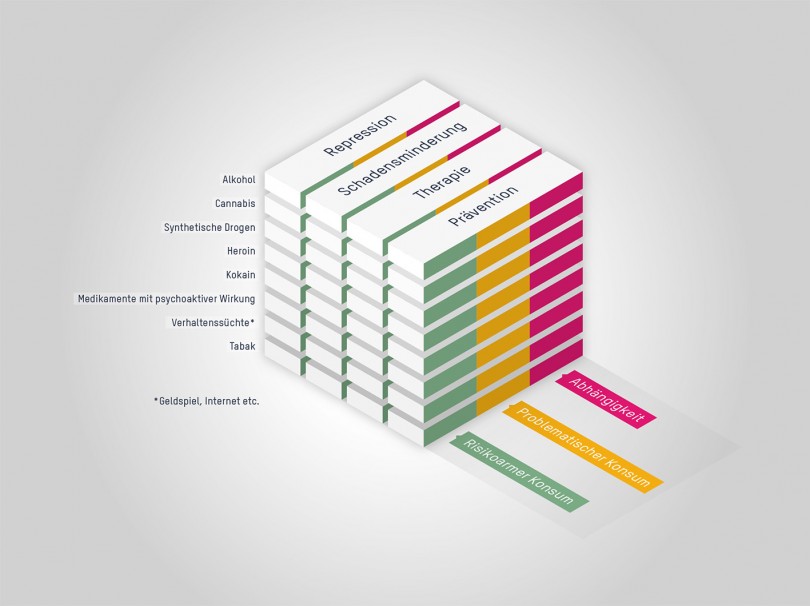

Vom Säulen- zum Würfelmodell

Um der Tatsache Rechnung tragen, dass je nach Art der Substanz und Intensität des Drogenkonsums unterschiedliche Mass-nahmen angezeigt sind, wurde das Viersäulenmodell zu einem Würfelmodell weiterentwickelt. Es bezieht nicht nur Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression, sondern auch die jeweilige Substanz und das Konsummuster mit ein. Dieses Schema erlaubt einen sehr differenzierten, umfassenden Umgang mit unterschiedlichsten Problemlagen.

Wirkung der Viersäulenpolitik

Seit der Einführung der Viersäulenpolitik sind folgende Verbesserungen erreicht worden:

· Rückgang der Anzahl Aids-Todesfälle bei Drogenkonsumierenden

· Rückgang der Anzahl Neuansteckungen mit HIV bei Drogenkonsumierenden

· Rückgang der drogenbedingten Todesfälle

· Rückgang der Beschaffungskriminalität

· Verbesserung der öffentlichen Sicherheit; erhöhtes Sicherheitsgefühl dank dem Verschwinden der offenen Drogenszenen

Internationales Engagement

Die Schweiz ist Mitglied in zahlreichen internationalen Organisationen, die sich mit der Drogenthematik befassen:

· Betäubungsmittelkommission der Vereinten Nationen (CND)

· Weltgesundheitsorganisation (WHO)

· Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

· Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

· Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC)

· Pompidou-Gruppe des Europarates

· UNO-Menschenrechtsrat (UNHRC)

Sie hat zudem die drei internationalen Konventionen der UNO zum Drogenthema ratifiziert:

· UN-Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel von 1961

· UN-Konvention über psychotrope Substanzen von 1971

· UN-Übereinkommen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von 1988

Die Schweiz hat auch zahlreiche Menschenrechtsübereinkommen ratifiziert, die im Rahmen der Drogenthematik eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören universelle Übereinkommen wie der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Diese wichtigen Instrumente garantieren zum Beispiel das Recht auf Leben, das Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, das Recht auf ein faires Verfahren oder den Diskriminierungsschutz. Der Schutz dieser Rechte, die allen Menschen zustehen, setzt die Leitplanken der Schweizer Drogenpolitik.

Auch in der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz spielt die Drogenthematik eine Rolle.Sie engagiert sich im Bereich der illegalen Drogen wie folgt:

· Anerkennung fachlich fundierter und ganzheitlicher Ansätze in der internationalen Drogenpolitik

· Schutz der Menschenrechte

· Abschaffung der Todesstrafe

· Verminderung drogenbedingter Kriminalität und Korruption, inklusive polizeilicher und juristischer (Drogenhandel) Kooperation sowie der Bekämpfung der Finanzkriminalität (Korruption, Geldwäscherei)

· Berücksichtigung der vielfältigen Verknüpfungen zwischen der Drogenproblematik und Entwicklungsfragen in operationellen Aktivitäten und im politischen Dialog zur Bekämpfung von Armut, zur Minderung globaler Risiken und zur Förderung der menschlichen Sicherheit

Im Bereich Gesundheit liegen die Prioritäten der internationalen Drogenpolitik der Schweiz beim/bei der:

· gesundheitlichen Ansatz in der Drogenpolitik

· Sicherstellung der individuellen und öffentlichen Gesundheit durch Massnahmen im Bereich der Schadensminderung

· Reduzierung der Ansteckung von HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen

· Sicherstellung der legalen Verfügbarkeit von Medikamenten, die kontrollierte Substanzen enthalten

· Suchtprävention in Schulen (Früh-erkennung und Frühintervention)

· Teilnahme der Zivilbevölkerung an drogenpolitischen Interventionen

Kontakt

Diane Steber Büchli, Abteilung Internationales, diane.steber@bag.admin.ch