"Der ökonomische Druck und der administrative Aufwand haben in den letzten Jahren den Raum für Interprofessionalität eher eingeschränkt."

Jan. 2017Prävention in der Gesundheitsversorgung

Interview mit Carlos Beat Quinto. Im «spectra»-Gespräch erfahren wir, wie sich die FMH den Herausforderungen des sich abzeichnenden Paradigmenwandels im Gesundheitssystem stellt, d.h. der Integration der Prävention in die Gesundheitsversorgung, der zunehmenden Vernetzung zwischen den Gesundheitsberufen und was das für den Arztberuf heute und künftig bedeutet, sprich: Welche neuen Anforderungen kommen allenfalls dazu und wie wird sich die Ausbildung in 5, 10 Jahren verändern? Welche finanziellen Herausforderungen gibt es? Und nicht zuletzt möchten wir von ihm erfahren, welche Schwerpunkte er in seiner Amtszeit legt und welche Schwierigkeiten und Chancen sich abzeichnen.

spectra: Sie sind seit April dieses Jahres Vertreter für Prävention in der FMH. Was sind Ihre Visionen, die Sie mit diesem Amt verbinden? Gibt es etwas, das bis anhin zu kurz kam und dem Sie mehr Aufmerksamkeit schenken möchten?

Carlos Beat Quinto: In den FMH-Zentralvorstand wird man als Vertreter der Ärzteschaft gewählt und bindet somit auch immer die ganze Ärzteschaft in seine Überlegungen mit ein. Dadurch, dass ich sowohl als Hausarzt tätig bin als auch im Public-Health-Bereich seit Jahren arbeite, kann ich in den Zentralvorstand Anliegen und Sichtweisen aus beiden Gebieten einbringen. Diese Kombination war sicher mit ein Grund, weshalb ich letztlich angefragt wurde, mich für diese Funktion zur Verfügung zu stellen. Bezüglich der Visionen: Da sehe ich mich als Brückenbauer zwischen Allgemeinmedizin und Public Health, also einerseits zwischen der Individualperspektive, d.h. der auf den einzelnen Patienten bezogenen Medizin, und andererseits der kollektiven, auf die Bevölkerung bezogenen Perspektive. Verbesserungspotential sehe ich in der Kommunikation zwischen diesen Bereichen, was sowohl der Ärzteschaft als auch der Public Health viel bringen würde.

Grosse Aufmerksamkeit werde ich der NCD-Strategie schenken. Der Dialog, die Partizipation und das Empowerment dürfen nicht zu kurz kommen. Dies im Sinne der Ottawa Charta 86 auch für alle im Gesundheitswesen Arbeitenden, gerade weil die bisherige Vernehmlassung der Strategie breit angelegt war. Bei Themen, die Medizinalund Gesundheitsberufe betreffen, sollten die jeweiligen Berufsgruppen von der Projektentwicklung an über die Umsetzung bis zur nachhaltigen Weiterführung miteinbezogen werden. In der Massnahmenplanung geht es bald ums Konkrete, und die Stakeholder werden entsprechend Stellung beziehen.

Auf der Website der FMH steht: „Die FMH verfolgt die gesundheitsfördernden und präventiven Bestrebungen im Bereich der nicht übertragbaren Krankheit aktiv mit.“ Diese doch eher passive Rolle, die sich die FMH hier zuspricht, passt nicht ganz zu den Herausforderungen, die sich heute dem Gesundheitswesen stellen. Wo und wie denken Sie, wird die FMH sich aktiv an der Mitgestaltung beteiligen?

Die Strategie der FMH und die Ziele des Departements Public Health und Gesundheitsberufe werden alle vier Jahre neu definiert, wie es für die aktuelle Legislatur bis 2020 soeben geschehen ist. Das Hauptziel meines Departements heisst: «Public Health unterstützen und fördern.» Die drei generellen Ziele für Public Health lauten: «1. Die FMH trägt zur Gesundheitsförderung, Prävention und Senkung der Krankheitslast bei.» Dies gilt auch innerhalb der Ärzteschaft selber, denn die Ärztegesundheit ist ebenfalls ein Thema. Zur Hauptsache geht es aber um die Bevölkerung. «2. Die FMH nimmt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Public Health auf nationaler Ebene ein.» Und «3. Die FMH fördert die aktive Beteiligung der Ärzteschaft bei der Umsetzung von Public Health im Alltag.» Bezogen auf die Formulierung der drei Ziele ist die Passivität schon merklich zurückgegangen.

Seit über 20 Jahren ist die FMH immer aktiv involviert in Strategien, Projekte und Programme. Die FMH hat sich selber, zuweilen proaktiv, eingebracht und Stellung bezogen. In den 90er-Jahren ist sehr viel gelaufen: mehrjährige Fortbildungskampagnen für HIV, zur Rauchentwöhnung, Suizidprävention, gegen Rückenbeschwerden und seit dem Jahr 2000 bei risikoreichem Alkoholkonsum. Sagen wir so, in der Strategie der vergangenen Legislatur wurde es etwas verhalten formuliert, aber der Kontakt war immer da und die FMH hat sich immer engagiert.

Was sind ihre Wünsche an die Politik, den Bund, die Patientinnen und Patienten?

Was sowohl auf Ärzteseite als auf Seiten von Public Health seit 2012 Mühe bereitet, ist die Tatsache, dass auf Leitungsebene des Bundesamts für Gesundheit keine Medizinalpersonen und keine Gesundheitsfachpersonen vertreten sind. Dies erschwert den Austausch und die Vernetzung mit den Medizinal- und Gesundheitsberufen und Public-Health- Fachleuten. Von Seiten der Politik wünsche ich mir mehr Engagement in Sachen Transparenz sowie einen Blick aufs Ganze und über die nächste Wahlperiode hinaus. Hier erlaube ich mir, auch für die Bildung zu sprechen, meine Wünsche beziehen sich auch darauf. Es bereitet mir Sorgen, dass seit den 1990er-Jahren die soziale Ungleichheit in der Schweiz stetig zunimmt. Eine gute Bildungs- und Gesundheitspolitik könnten diese reduzieren, wenn die anderen Politikbereiche das Problem mitberücksichtigten. Der Bund, respektive die Verwaltung, ist in einer schwierigen Sandwichposition. Ich wünsche mir, dass alle Akteure ernst genommen und empirische Erkenntnisse gebührend berücksichtigt werden, insbesondere bei der Konzeption und Umsetzung von behördlichen Aktivitäten. Ich wünsche der Verwaltung, dass ihr gute Projekte gelingen mögen, ganz nach dem Motto der NCD-Strategie: Im Zentrum steht der Mensch. Für uns Ärztinnen und Ärzte besitzt dieses Motto seit über 2000 Jahren seine Gültigkeit. Meine Wünsche an Patientinnen und Patienten lauten, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv für ihre Gesundheit engagieren.

Aufgrund der steigenden Krankheitsfälle bei den nichtübertragbaren Krankheiten und der steigenden Gesundheitskosten, die diese verursachen, ergibt sich auch für die Gesundheitsversorgung Handlungsbedarf. Der Wunsch nach erhöhter Integration der Prävention in die Grundversorgung ist gross. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde die Integration der Prävention sehr sinnvoll, sie ist für mich persönlich bereits gelebter Alltag. In einer hausärztlichen Konsultation werden immer mehrere Anliegen des Patienten besprochen, je nachdem kommen gesundheitsfördernde, präventive, diagnostische, therapeutische, rehabilitative und palliative Aspekte zum Tragen. Das Auftrennen dieser Aspekte in einzelne Konsultationen betrachte ich als nicht zielführend. Die Konsultation muss nach bestem Wissen und Gewissen auf die aktuellen Probleme des Patienten abgestimmt sein. Die Behandlungen werden nicht ausschliesslich in der Praxis durchgeführt, sondern innerhalb eines breiten Netzwerks, auch ausserhalb des KVG. In der Region Basel, in der ich tätig bin, haben wir beispielsweise die Gesundheitsförderungsorganisation «Gsünder Basel», die niederschwellig Bewegungsangebote bereitstellt, etwa Bewegungsprogramme im Stadtpark. Und dorthin schicken wir die Patientinnen und Patienten. Dazu brauchen und fördern wir wesentliche Beratungs- und Kommunikationsansätze wie Motivational Interviewing und Shared Decision Making.

Wo sehen Sie die Schnittstellen zwischen Prävention und Kuration?

Die Schnittstellen sind zahlreich, fliessend und sie bedingen einander. Für die Schweiz wissen wir, dass die grossen Vier (Nichtrauchen, mässiger Alkoholkonsum, ein BMI zwischen 25 und 30, regelmässige Bewegung mittlerer Intensität von 30 Minuten am Tag) ein um zehn Jahre längeres Leben in guter Qualität ergeben. Diese vier Präventionsmassnahmen allein haben bereits diesen grossen Effekt. Sekundärpräventive Programme wie beispielsweise Screenings sind nur dann sinnvoll, wenn nachher ausreichend kurative Möglichkeiten und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Gerne möchte ich hier deponieren, dass für mich die Schweiz in der Verhältnisprävention im Bereich Tabak zu den Schlusslichtern in Europa gehört. Von den über 50 Ländern in der WHO-Region Europa haben einzig Andorra, Liechtenstein, Monaco und die Schweiz die Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) noch nicht ratifiziert. Die Folgen kosten uns im kurativen Bereich nicht Millionen, sondern Milliarden, auch an Krankenkassenprämiengeldern. Der ungenügende Jugendschutz wird am effizientesten durch verhältnispräventive Massnahmen verbessert. Eine Regulationsfolgenabschätzung wurde zwar in Auftrag gegeben, aber in der politischen Debatte bisher nicht genügend berücksichtigt. Obwohl das BAG eine starke Rolle spielt, befindet es sich auch in einer Sandwichposition. Zum Tabakproduktegesetz hat die FMH ganz klar Stellung genommen und sich in der Wintersession für ein Eintreten engagiert.

Wie sieht der Handlungsbedarf für die Aus- und Weiterbildung zur Prävention in der Gesundheitsversorgung aus bzw. wo sehen Sie das grosse Potenzial in den Massnahmen der NCD-Strategie, die zusammen mit dem Programm Psychische Gesundheit und dem Projekt Sucht erarbeitet wurden?

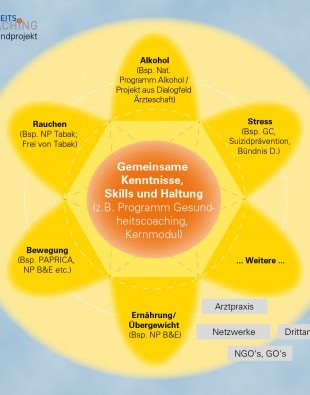

In der zukünftigen Medizinerausbildung („Profiles“), die auf den verschiedenen Rollen eines Arztes aufbaut, ist Public Health gebührend vertreten. Die NCD-Strategie wurde nicht zusammen mit dem Programm Psychische Gesundheit und dem Projekt Sucht entwickelt, doch wir begrüssen diese gemeinsame Herangehensweise. Bereits vor Jahren hat sich die FMH gegen einzelne Silo-Lösungen ausgesprochen, Ärztinnen und Ärzte sollen nicht alle drei Jahre mit einer neuen Strategie konfrontiert, sondern das Ganze soll systemisch angegangen werden. Für die Kommunikation in der Arztpraxis ist das Gesundheitscoaching ein State of the Art-Projekt, das mehrfach ausgezeichnet wurde.

Was wird in der Aus- und Weiterbildung der Ärzte in Sachen Prävention in der Gesundheitsversorgung heute schon getan?

Vom ersten Jahr an gehören Themen der Prävention zum Medizinstudium. Die Medizinische Fakultät Basel bietet einen Themenblock «Körper – Subjekt – Umwelt» an, in welchem die 0,5-Promillegrenze thematisiert wird oder die Fragen nach der Zu- oder Abnahme von Lungenkrebs in der Schweiz oder Zusammenhänge zwischen Tabak und Medien untersucht werden. Im dritten Jahr absolvieren die Studierenden ein mehrtägiges Praktikum in sozialmedizinischen Institutionen. Im sechsten Jahr gibt es gemeinsame, interdisziplinäre Vorlesungen über Designerdrogen, Tabak etc. mit Spezialisten der Pharmakologie, Psychiatrie und Public Health.

Diese sechs Jahre Ausbildung an der Universität sind von der anschliessenden Weiterbildung zu trennen. In der Weiterbildung geht es in die Spitäler, Praxen und Institutionen, von denen nur ein kleiner Teil einen Kernauftrag in Public Health innehat und Spezialärztinnen und –ärzte für Prävention und Gesundheitswesen ausbildet. Das ist der Fall an den Instituten für Sozial- und Präventivmedizin der Universitäten Bern, Genf, Lausanne und Zürich oder in Basel an dem mit der Universität assoziierten Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Andere Möglichkeiten, sich nach einem Hochschulabschluss in Public Health weiterzubilden, gibt es an der Swiss School of Public Health mit dem Master of Public Health-Programm, das nicht nur Medizinalberufen offensteht. In der Fortbildung wäre noch am meisten Potential vorhanden, um Präventions- und Gesundheitsförderungsthemen anzubieten. Allerdings stehen sie auch da in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Themenangeboten.

Sind interprofessionelle Ansätze bei der Aus- und Weiterbildung heute bereits ein Thema und wie sieht dies in Zukunft aus?

Für mich ist interprofessionelles Arbeiten seit Jahren alltäglich und eine Selbstverständlichkeit. Der Berufsverband Hausärzte Schweiz hat eine Fortbildungsinitiative lanciert, die ab diesem Jahr die interprofessionelle Kommunikation bei den Hausärztinnen und -ärzten, mit den anderen Berufsgruppen zusammen, fördern will. Interprofessionalität bedingt Zeit für Kommunikation und den Vertrauensaufbau. Der ökonomische Druck und der administrative Aufwand, die im stationären und ambulanten Sektor zunehmend zu verzeichnen sind, haben in den letzten Jahren den Raum für Interprofessionalität eher eingeschränkt. Vielleicht wird Interprofessionalität auch gerade deshalb wieder vermehrt als Problem wahrgenommen. Ebenso haben wir es immer mehr mit Finanzinvestoren zu tun. In gewissen Spitälern, Pflegeheimen sowie Arztpraxis- und Apothekennetzen haben nicht mehr die medizinischen Berufe das Sagen, sondern die Investoren. Diese sind auch nicht an die Qualitätsstandards der jeweiligen Standesorganisationen gebunden und wollen Rendite sehen. Dieses Thema ist bei der FMH ein brennendes Problem.

Gemeinsame Ausbildungsangebote mit den Pflegeberufen sind nur wenige vorhanden. Das Hauptproblem liegt woanders: Ein respektvoller Umgang mit dem Pflegepersonal ist unerlässlich. Probleme bestehen etwa in Pflegeheimen, deren Heimleitungen eine pflegefremde Karriere hinter sich haben und in welchen die Fluktuation bei den Pflegefachleuten besonders hoch ist. Für mich als Hausarzt ist es aber wichtig, dass dort kompetente Pflegefachleute in ausreichender Zahl längerfristig tätig sind und ich mich darauf verlassen kann. Ein grosser Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung findet in den Spitälern statt. Dort wird auch der Umgang mit der Pflege geprägt, d.h. durch die Arbeitsbedingungen und -verhältnisse in diesen Institutionen. Es ist also wichtig, genau hinzuschauen, was dort abgeht. Gelebte Interprofessionalität heisst konstante, interprofessionelle Teams, die auf adäquater Augenhöhe zusammenarbeiten. Dies braucht Zeit für Kommunikation und Vertrauensaufbau – Zeit, die kostet. Erst später wird sich das Engagement auszahlen.

Es kann niemand zu einem gesünderen Lebensstil gezwungen werden. Vielleicht ist der Patient oder die Patientin aber auch nicht einsichtig. Wie wird mit solchen Fällen künftig umgegangen? Welche Bedeutung hat hier nicht nur die interprofessionelle Betreuung, sondern haben auch die Angehörigen?

Man kann von den Bewohnern dieses Landes nicht immer mehr eigenverantwortliches Handeln erwarten und andererseits eine rückständige und geschwächte Verhältnisprävention politisch verantworten. Es ist unethisch zu sagen, du darfst nicht rauchen, aber gleichzeitig die Zigarette aus rein kommerziellen Gründen den Jugendlichen an Events und Veranstaltungen vor der Nase zu schwenken. Patientinnen und Patienten, die nicht einsichtig sind, sind oft in einer Ambivalenz gefangen. Fördern Sie [d.h. das Bundesamt für Gesundheit, Anm. d. Red.] mit uns das Motivational Interviewing, zum Beispiel im Rahmen des Gesundheitscoachings! Präventionskampagnen sind sehr wichtig, aber die Finanzierung steht dort oft in keinem Verhältnis zu dem, was die Industrie in ihre Werbung hineinsteckt. Mit den Mitteln, die der SmokeFree- Kampagne zur Verfügung stehen, wird aber ein sehr guter Job gemacht. Angehörige können aus Patientensicht sowohl Ressource als auch Belastung sein. Pflegende Angehörige bewegen sich auch oft zwischen Überforderung und schlechtem Gewissen, weil sie Job und Familie haben. Sie benötigen Beratungs- und Entlastungsangebote wie etwa die Fördergruppe «Pflegende Angehörige ». Was wird aber sein, wenn die DINKs (Double Income, No Kids) ins Rentenalter kommen? Wer kümmert sich dann um deren Pflege – bei der rapideabnehmenden Zahl von Angehörigen? In diesem Zusammenhang noch etwas zur Gesundheitskompetenz. Erstens trägt Bildung am meisten zur Gesundheitskompetenz bei. Zweitens braucht es den Zugang zu qualitativ guter, unabhängiger Information. Informationen sollten, sofern sie nicht unabhängig sind, zumindest transparent referenziert sein. Drittens ist Handlungsspielraum vonnöten. Wenn ich das Wissen und den Zugang dazu habe, aber nichts tun kann, bin ich auch nicht glücklich. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, dann verkommt Selbstmanagement zu einem Abschieben der politischen Verantwortung und gleichsam einem «Blaming the Victim».

Wie könnte man etwa die Prävention in Bezug auf eine Früherkennung von Depression in den Hausarztpraxen oder auch die Früherkennung von psychischen Erkrankungen (und/oder Demenz) in Alters- und Pflegeheimen gestalten oder verbessern?

Die FMH startete zu Beginn der 90er-Jahre eine mehrjährige nationale Fortbildungskampagne zur Suizidprävention in den Arztpraxen (basierend auf der Gotland- Studie). Diese besitzt noch ihre Gültigkeit und müsste nur an die heutige Zeit angepasst werden, um in den Aus- und Weiterbildungsbereich integriert werden zu können. Das Thema wird auch regelmässig an Kongressen behandelt. Primär wird in der Fortbildung viel getan, um präventive Massnahmen zur Früherkennung von Depression oder psychischen Krankheiten einzubeziehen. In der Weiterbildung ist dies vom jeweiligen Abschluss abhängig. Interessierte müssen das Rad nicht neu erfinden. Sie können mit der FMH Kontakt aufnehmen. Diese hat Unterlagen, auf denen man aufbauen kann. Da meine Vorgängerin Christine Romann Psychiaterin war, ist dieser Bereich bei der FMH bestimmt nicht vernachlässigt worden.

Vorteile des elektronischen Patientendossiers sind etwa, die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern zu verbessern, damit eine Folgebehandlung umfassender und effizienter erfolgen kann. Sehen Sie auch Nachteile oder Risiken?

Da kann ich nur am Rande Stellung nehmen, die FMH hat dieses Thema im Departement Digitalisierung und eHealth angesiedelt, das durch Yvonne Gilli geleitet wird. Zum elektronischen Patientendossier besteht auch eine interprofessionelle, mit weiteren Gesundheitsorganisationen gebildete Arbeitsgruppe. Was ich sagen kann, ist, dass elektronische Hilfsmittel lediglich technische Hindernisse beseitigen, man sollte das also nicht überschätzen. Die Kernkompetenzen, also das ärztliche Gespräch mit dem Patienten und die Qualität von therapeutischen Beziehungen, werden dadurch nicht besser oder schlechter. Diese Kompetenzen können auch nicht durch mehr Dokumente im elektronischen Patientendossier abgebildet werden. Das grösste Risiko zurzeit ist, dass das elektronische Patientendossier noch wenig praxisbezogen ausgestaltet ist. Doch da hege ich grosse Hoffnung in die interprofessionelle Arbeitsgruppe «Elektronisches Patienten-Dossier» (IPAG EPD). Generell Sorgen macht die Datensicherheit. Die Beurteilung ist auch in der EU und den USA dieselbe: Es gibt keine sicheren medizinischen Daten, wenn sie an vielen Stellen schnell und einfach verfügbar sein sollen.

Und welchen Stellenwert messen Sie dabei den digitalen Medien zu (mHealth, eHealth)?

Im Idealfall führen sie zu mehr Selbstbestimmung für den Patienten, zu neuen Kommunikationsmöglichkeiten unabhängig von Zeit und Ort. Es hängt grundsätzlich von der Persönlichkeit der Benutzer ab, ob eine solche App auch für diese geeignet ist oder nicht. Für Leistungserbringer können sie schnellere und bessere Recherchen möglich machen und die Vernetzung mit Fachkolleginnen und -kollegen verbessern. Doch was geschieht beim Selftracking über Gesundheits-Apps? Nur 20 % der Apps haben eine Datenschutzerklärung. Was mit den Daten passiert, ist auch nicht bekannt, sie werden auf irgendeiner Cloud abgelegt. Die Validität der Messergebnisse ist ebenso in Frage zu stellen. Nur bei 30 % der Apps ist transparent ersichtlich, wer dahinter steht. Es gibt Ideen, für gewisse Gesundheits- Apps eine Produkteverordnung zu integrieren. Dies könnte die FMH unterstützen, je nachdem was angepriesen würde. Bei ethischen und rechtlichen Problemen würden wir uns selbstverständlich einschalten. Es sind eher die Fachgesellschaften, die sich in der App-Entwicklung engagieren und sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Die Kardiologen werden zum Beispiel in die Entwicklung von Kardiologie-Patienten-Apps einbezogen.

Von der Integration der Prävention in die Gesundheitsversorgung verspricht man sich langfristig ein effizienteres Gesundheitssystem und eine nachhaltig gesündere Bevölkerung. In einem ersten Schritt geht es aber um den Aufbau und die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie vor allem finanziellen Bedarf und wo sehen Sie Finanzierungsmöglichkeiten, die heute noch nicht oder zu wenig angedacht wurden?

Für Aus-, Weiter- und Fortbildung oder das Gesundheitscoaching sollte schon im Rahmen von Förderprogrammen eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden, etwa mit den Berufsverbänden auf einer gemeinsam-öffentlichen Basis. Generell muss in den ärztlichen Alltag geschaut werden. Wir erbringen einerseits eine intellektuelle Leistung, sprich Patientengespräche, und andererseits «handwerkliche» Leistungen, indem man praktische Fertigkeiten, Skills und Untersuchungstechniken anwendet. Ferner gibt es noch apparative technische Leistungen. Diese drei Leistungsarten gibt es auch im Rahmen präventiver ärztlicher Tätigkeiten. Vorausschauend auf die nächsten Jahre gehen wir rein personell einer Verknappung entgegen, sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch beim Pflegepersonal. Da der Tag nur 24 Stunden hat, werden wir uns folglich entscheiden müssen, ob gesundheitsförderndes, präventives, diagnostisches, therapeutisches, rehabilitatives oder palliatives Vorgehen, respektive welcher an den individuellen Patienten angepasste Mix davon am effizientesten ist. Wegen der beschränkten personellen Ressourcen wird es nicht zu einer relevanten Mengenausweitung kommen. Bezogen auf die Finanzierung könnten diese Leistungen unter allgemeinen Positionen subsumiert werden. Es wäre die Entscheidung der im Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen, sich nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam mit der Patientin, mit dem Patienten für präventive Massnahmen zu entscheiden.

Schlussplädoyer, etwas, das nicht gefragt wurde.

Ich sehe mich als Brückenbauer zwischen Individual- und Bevölkerungsmedizin. Letztlich kommen wir nur gemeinsam vorwärts. Dazu braucht es Respekt und Vertrauen. In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit. Denn der Wind, der uns von aussen entgegenweht, ist rauh genug, dass man sich in Public Health von Vorteil zusammenschliessen sollte.

Unser Gesprächspartner

Carlos Beat Quinto ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Master of Public Health und seit April 2016 Vertreter für Public Health und Gesundheitsberufe im Zentralvorstand der FMH. Er arbeitet in der Praxisgemeinschaft Pfeffingen/BL und ist als Lehrbeauftragter am Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel sowie als Senior Scientific Collaborator am Schweizerischen Tropeninstitut und Public Health-Institut (Swiss TPH) tätig. Er lebt in Basel, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

_slider_small.jpg?lm=1708332882)