«Interprofessionelle Zusammenarbeit bedingt, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geklärt sind.»

Jan. 2017Prävention in der Gesundheitsversorgung

Interprofessionalität. Der Interprofessionalität wird in Prävention und Gesundheitsversorgung künftig eine wichtige Rolle zugesprochen. Claudia Galli, Präsidentin des Schweizerischen Verbandes der Berufsorganisation im Gesundheitswesen SVBG, hat uns zur Sicht der Gesundheitsberufe darauf Rede und Antwort gestanden.

Weshalb hat dieser Ansatz nicht schon früher Eingang ins Gesundheitssystem gefunden? Welche Hürden sind heute noch vorhanden?

Interprofessionalität liegt im Trend. Und es ist ein Ansatz, den es zu verfolgen lohnt. Die demografische Entwicklung mit der Alterung der Bevölkerung und damit auch einer Zunahme an chronischen Erkrankungen, gepaart mit einem akuten Fachkräftemangel, zwingen die Gesundheitsbranche, neue Modelle der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zu denken. Die Strategie Gesundheit2020 des Bundes und alle darauf basierenden nationalen Strategien beinhalten Elemente der koordinierten Versorgung und tragen damit den Interprofessionalitäts- Gedanken voran. Die vorausgehende Managed-Care- Debatte trug zwar auch dazu bei, vermehrt in Netzwerken zu denken. Dies war anfangs allerdings stark auf Interdisziplinarität ausgerichtet, im Sinne einer Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten desselben Berufes. So entwickelten sich im ambulanten Sektor zunächst reine Ärzte-Netzwerke. Erst seit wenigen Jahren wird auf Interprofessionalität fokussiert. Damit ist gemeint, dass mehrere Fachpersonen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund untereinander, aber auch mit den Patientinnen und Patienten, deren Angehörigen sowie dem lokalen Netzwerk zusammenarbeiten.1

Die interprofessionelle Zusammenarbeit gewinnt in jenen anspruchsvollen Versorgungssituationen an Bedeutung, in denen eine einzelne Berufsgruppe nicht (mehr) über die ganze Expertise verfügt, um auf deren komplexe Bedürfnisse allein zu reagieren. Doch sie ist mehr als nur ein Nebeneinander verschiedener Berufsgruppen, die «denselben Patienten behandeln». In einem Team, das den Austausch pflegt und gemeinsame Zielsetzungen anstrebt, treffen unterschiedliche professionelle Kulturen aufeinander. Dies bedingt, sein eigenes berufliches Selbstverständnis zu reflektieren, bisherige hierarchische Strukturen zu überdenken, die Fähigkeiten der anderen involvierten Berufsgruppen kennen zu lernen, zu respektieren und sinnvoll im Sinne des Betroffenen einzusetzen. Und das braucht seine Zeit. Nebst Hürden in den Köpfen liegt in der fehlenden Finanzierung das grösste Hindernis: Koordination, Austausch, Aufbau und Entwicklung einer neuen Form der Zusammenarbeit werden insbesondere im ambulanten Sektor der Gesundheitsversorgung (noch) nicht entschädigt. Ein anderer Umstand, der die Einführung der Interprofessionalität ins Gesundheitswesen behindert, ist die noch immer starke Segmentierung in der Ausbildung: Zwar bestehen innerhalb der Fachhochschulen interprofessionelle Module und einzelne Weiterbildungsprojekte mit medizinischen Fakultäten, in denen zunehmend fallorientiert gemeinsam gelernt wird, doch gibt es starke Trennlinien zwischen Höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten. Eine Verankerung der Interprofessionalität in der beruflichen Identität aller Gesundheitsfachleute würde viel bewirken. Das Gesundheitsberufegesetz hat diesen Gedanken neu in den Abschlusskompetenzen der Fachhochschulberufe festgeschrieben.

Interprofessionalität heisst auch, dass mehr Menschen zum Wohle des Patienten arbeiten. Heisst das nicht, dass die Kosten dadurch steigen oder sogar, dass der Patient Schaden nehmen könnte?

Ich kann die Befürchtung «viele Köche verderben den Brei» nachvollziehen. Aber Aufwand und Fehlerquoten steigen ja genau da, wo Koordination nicht zum Alltag gehört. Interprofessionelle Zusammenarbeit bedingt eben gerade, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geklärt sind, dass die Kommunikation zwischen den beteiligten Fachpersonen funktioniert und dass diese ihre Fähigkeiten optimal und koordiniert zum Wohle des Patienten einbringen können. Dies kostet zu Beginn Zeit und damit Geld. Doch der Initialaufwand lohnt sich und alle Seiten gewinnen dabei: Qualität und Kontinuität der Versorgung steigen, die Zusammenarbeit verläuft koordiniert, die Zufriedenheit der Beteiligten steigt, eine Über- oder Fehlversorgung kann vermindert werden und gleichzeitig wird die Kostenkontrolle erhöht.2

Was ist in interprofessionell arbeitenden Teams besonders zu beachten?

Zunehmend kristallisieren sich einige zentrale Faktoren heraus: Das Setting muss die interprofessionelle Zusammenarbeit unterstützen, sie muss «von oben» gewünscht und gefördert werden, es muss Zeit dafür zur Verfügung stehen; Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten müssen benannt und geklärt sein; es braucht klare Leadership, welche die unterschiedlichen Kulturen der einzelnen Berufsgruppen respektiert und gleichzeitig in eine gemeinsame Kultur der Zusammenarbeit führt; und eine funktionierende transparente und respektvolle Kommunikation ist ein zentraler Faktor für das Gelingen.3

Gibt es Gebiete in der Gesundheitsversorgung, in denen der Ansatz besonders gut funktioniert?

In der Rehabilitation und in der Palliative Care wird angesichts der Komplexität der Lebenssituationen der Betroffenen stärker danach gefragt, welche Fachperson wofür eingesetzt wird. Dies führt dazu, dass z.B. die Pflege, die Sozialarbeit, die Physio- und die Ergotherapie, die Seelsorge und der ärztliche Dienst häufiger auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Ein Vorbild können wir uns auch an den Centres médico-sociaux der Romandie nehmen, deren Teams im Gegensatz zu vielen Spitex-Organisationen der Deutschschweiz häufig multiprofessionell zusammengesetzt sind und interprofessionell von Fall zu Fall entscheiden, wer den Lead übernimmt.

Wie etwa wird idealerweise die Interprofessionalität in der Früherkennung von Demenz, psychischen Erkrankungen oder von anderen NCD gelebt?

Die Plattform Interprofessionalität, in der eine Vielzahl von Fachpersonen der Gesundheitsversorgung zusammenarbeiten, hat Kriterien zur Beurteilung interprofessioneller Projekte erarbeitet. Unter anderem muss ein Projekt von Beginn weg unter Einbezug aller beteiligten Berufsgruppen und unter Einbezug von Betroffenen entwickelt werden. In einer idealen Welt würden z.B. Beratungsstellen, Gesundheitsligen, Leistungserbringer der medizinischen Grundversorgung, Spitex-Betriebe und Betroffene gemeinsam festlegen, wie Präventions-Guidelines oder Standards umgesetzt werden sollen. Darin wären etwa folgende Fragen zu klären: Wohin können sich Betroffene, deren Angehörige oder Arbeitgeber wenden, wenn sie frühe Anzeichen einer psychischen Erkrankung oder einer anderen NCD bei jemandem erkennen und diesbezüglich Beratung brauchen? In welchem Fall kommunizieren die Leistungserbringer Beobachtungen an wen weiter? Wie wird der Datenschutz sichergestellt? Wann treffen sich die Fachpersonen zum Austausch? Wer übernimmt den Lead oder wie wird dies von Fall zu Fall entschieden? Welche Massnahmen werden den Betroffenen von wem angeboten? Im besten Falle funktionieren interprofessionelle Netzwerke über Grenzen hinweg, wie etwa denjenigen zwischen ambulant und stationär oder der Prävention und der Gesundheitsversorgung.

Wie unterstützt der Ansatz der Interprofessionalität die Prävention in der Gesundheitsversorgung generell?

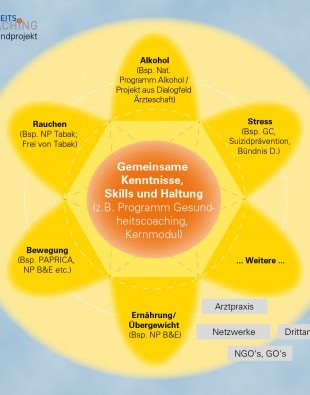

Der Blickwinkel und die im Team vorhandene Expertise vervielfältigen sich, wenn verschiedene Berufsgruppen interprofessionell zusammen arbeiten. Werden nur einzelne Facetten betrachtet, funktioniert Prävention von nichtübertragbaren Erkrankungen nicht. Wie die NCD-Strategie aufzeigt, benötigt eine wirkungsvolle Prävention als Teil der Gesundheitsversorgung einen ganzheitlichen Blick auf die Lebenssituation der Betroffenen. Dies kann von einem interprofessionellen Team abgedeckt werden.

Zur Person

Claudia Galli ist Präsidentin des Schweizerischen Verbands der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG und leitet seit 2012 den Studiengang Europäischer Master of Science in Ergotherapie an der ZHAW. Sie schloss 1991 ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin und 2002 ihr Psychologiestudium an der Universität Zürich ab. Als Präsidentin des SVBG vertritt sie die Interessen der Gesundheitsberufe in verschiedenen Gremien.

_slider_small.jpg?lm=1708332882)